马作为一种重要的草食性动物,其演化过程中脚部结构的变化具有重要的科学研究价值。马的脚趾结构与其他动物相比具有独特的演化特点,特别是马的蹄足这一适应性演化,不仅能有效适应其草原栖息地的生存需求,同时也为研究脊椎动物的演化提供了重要依据。本文将从四个方面详细探讨马的脚趾结构特点,并与其他动物脚趾的演化进行比较。通过这些方面的分析,能够更好地理解马的脚趾在演化中的适应机制,以及这种适应性变化如何在不同物种中表现出来。

1、马的脚趾演化概述

马的脚趾演化是适应其快速奔跑和草原生存环境的一个过程。马科动物的祖先生活在约5000万年前,最初的马具有五个脚趾。随着时间的推移,马的脚趾逐渐发生了变化,最终演化成今天我们所见的单一蹄状结构。这一变化的核心是适应草原环境的快速奔跑需求,减少了冗余的脚趾以提高奔跑时的效率。

马的祖先,如早期的“始马”(Hyracotherium),其脚部结构较为复杂,拥有多个脚趾,每个脚趾上都有不同程度的爪或趾骨。随着演化进程的推进,脚趾数量逐渐减少,最终只保留了一个强大的蹄状结构。这一进化过程反映了自然选择的压力,特别是在草原环境中需要高速奔跑以逃避捕食者和寻找食物的需求。

从解剖学角度看,马的脚部结构在进化过程中逐渐简化并加强了对地面压力的承载能力。最初的多个脚趾逐渐通过渐变消失,只留下了一个功能强大的蹄子,能够有效地支持马体重量并提高其行走效率。这个结构的变化是自然选择和环境适应共同作用的结果,体现了生物体对生存环境的深刻反应。

2、马蹄结构的功能适应性

马的蹄子在其演化过程中获得了巨大的功能优势,特别是在适应高速奔跑和长时间行走方面。马的蹄部由角质层覆盖,形成一个坚硬的外壳,能够有效减少地面摩擦力并提供足够的支撑力。蹄的形态使得马能够承受大负荷的体重,且在奔跑时对地面的压力分布更加均匀。

与其他动物的脚趾结构不同,马的蹄并没有多个分支或爪状结构,而是一个单一的、坚硬的蹄状结构。这种简化的结构有助于马在奔跑过程中保持稳定性,并减少能量消耗。同时,蹄部的角质层可以适应地面不同的环境,例如在硬地或泥泞的地面上都能提供足够的抓地力。

冰球突破豪华版此外,马的蹄内还有一块被称为“蹄底”的特殊组织,能够缓冲行走或奔跑过程中产生的冲击力。这一结构进一步增强了马在长期活动中的耐力,避免了关节和骨骼的过度磨损。因此,马的蹄子不仅是支持其体重的工具,也是其生存和繁殖能力的重要保障。

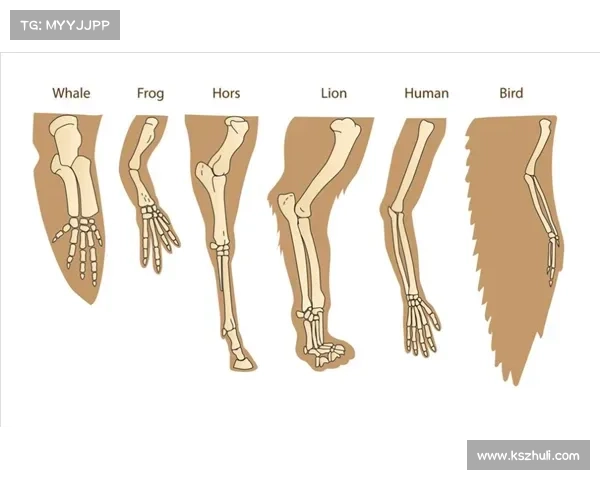

3、马的脚趾与其他动物的比较

与马的单蹄结构不同,许多其他草食性动物,如牛、羊和鹿等,都保留了两个或更多的脚趾。这些动物的脚趾结构在进化过程中并未完全简化,而是依然保持了多个脚趾的形态,以适应不同的栖息环境。例如,牛的蹄部由两个主要的脚趾组成,这种结构使得它们在不同类型的地面上都有较强的适应能力。

与马的单蹄结构相比,其他动物的双趾或多趾结构通常能提供更好的分布力和稳定性。这些脚趾之间通常都有一定的独立性,使得动物在复杂地形中具有更高的灵活性和适应性。例如,鹿类动物的脚趾可以在湿滑或泥泞的环境中帮助它们保持平衡,而马则更侧重于高速奔跑时的效率。

通过对比不同动物的脚趾结构,可以发现不同的演化路径并不代表某种结构优于另一种,而是根据不同的生态位需求选择了最适合的形态。马的单蹄结构是对草原环境快速奔跑的极致适应,而其他草食性动物则保留了更多的脚趾,以应对不同的生境挑战。这些差异揭示了自然选择在不同物种中如何作用并塑造其解剖结构。

4、马脚趾演化的未来研究方向

尽管我们对马的脚趾结构和演化过程有了一定了解,但仍然存在许多未解之谜,特别是在基因层面的研究。未来的研究可以进一步探讨马的脚趾演化背后的基因机制,例如,哪些基因参与了脚趾数量的减少,如何控制蹄的发育以及其他相关的形态学变化。

此外,随着古生物学研究的不断深入,科学家们可以通过化石数据更好地追溯马科动物脚部结构的演化轨迹。这些化石不仅能够揭示马类祖先的脚部形态,还能为我们提供更多关于脚趾减少过程中的过渡阶段的证据。这些发现将进一步深化我们对马脚部结构演化的认识。

通过跨学科的合作,例如结合生物力学、基因组学和古生物学等领域的最新研究成果,未来我们可以更全面地理解马的脚部演化过程及其与其他动物脚趾结构的异同。这些研究将不仅对动物学、演化生物学等学科产生重要影响,还可能为现代农业和畜牧业提供一些实践意义。

总结:

马的脚趾演化展示了生物如何根据环境的压力逐渐优化其生理结构。通过对马脚趾结构的分析,我们可以看出马的脚部演化并非简单的结构简化过程,而是一个复杂的适应性演化。在与其他动物的比较中,我们更能清晰地看到不同物种是如何根据各自的生存需求选择不同的脚趾结构的。

未来,通过更深入的研究和技术手段,我们将能够揭示更多关于马脚趾结构演化的细节。这不仅能帮助我们更好地理解马的生物学特点,还能为动物学和演化学领域提供更加丰富的理论依据。马脚趾的演化是自然选择的产物,也是大自然智慧的体现。